地理系2023级地理野外实习——大同土林之行

路线概括:土林奇景,溯源地质脉络

本次野外实习,同学们奔赴大同土林。这片独特地貌,宛如大地雕刻的艺术作品,是追溯地质历史、理解地貌演化的天然课堂。从土林的纹理、形态中,探寻千万年风雨塑造的痕迹,溯源地质变迁脉络。

学习实践:理论落地,锤炼专业技能

抵达大同土林,同学们在指导老师带领下,开启地质探索之旅。老师结合土林成因,从沉积物堆积讲起,阐释风力、流水等外力作用如何雕琢出这般奇异景观。大家学习识别不同地层特征,分析土林形成过程中的地质作用。通过实地观测土林的形态、结构,将课堂所学的地貌学理论,与真实地质场景结合,锤炼野外地质考察、分析的专业技能。

土林奇趣:自然馈赠,感悟地理奥秘

漫步土林,同学们惊叹于大自然的鬼斧神工。或如城堡罗列,或似人物伫立的土柱,是流水侵蚀、风化剥蚀等作用的杰作。老师引导大家观察土林色彩变化,从土层矿物质成分差异,理解地质历史信息。探讨土林与周边河流、气候的关联,感悟地理环境各要素相互作用的奥秘,明白土林既是地质历史的“记录者”,也是地理规律的“展示窗” 。

师生情谊:同行研讨,共叙地理情怀

实习途中,师生围坐交流。老师分享土林研究前沿动态,解答同学们对地貌演化的疑问;同学们踊跃发言,探讨土林保护与开发、地质科普价值等话题。休息时,大家交流实习见闻,从不同观察视角分享对土林的理解,在思想碰撞中,深化地理情怀,也让师生情谊在专业研讨与生活互动中升温。

实习感悟:格物致知,深化地理认知

此次大同土林野外实习,是理论与实践的深度融合。同学们不仅学会识别土林地貌特征、分析形成机理,更懂得用地理思维解读自然奇观。亲身丈量土林,触摸地质历史,让课本上的地貌知识“活”起来。大家深刻认识到,野外实习是地理学习的重要课堂,唯有走进自然,才能真正格物致知,深化对地理环境的认知,也更明晰地理人探索自然、解读规律的使命。

大同火山群:追溯地质的古老印记与自然的壮美新生

2025年7月9日,我们地理专业的学子踏上了大同火山群国家地质公园的野外实习征程。这不仅是一次亲近自然、探索地质奥秘的机会,更是一场将课堂知识与实地考察深度融合的实践之旅。

刚进入公园,一块醒目的指示牌便吸引了我们的目光。牌上“74万年的大同火山在这里等你”的字样,瞬间将我们的思绪拉回到远古的火山喷发时刻。透过指示牌的镂空区域,远处一座火山清晰可见,它仿佛是大地的守护者,默默诉说着岁月的沧桑。大同火山群形成于第四纪地质时期,历经漫长岁月的洗礼,如今以独特的地质风貌展现在世人面前。这让我们深刻意识到,我们即将探索的是一部记录着地球历史变迁的“活教材”。

沿着步道前行,周围的植被愈发茂密。不经意间抬头,一座火山轮廓在树林的掩映下若隐若现。它的山体圆润,宛如大自然精心雕琢的艺术品。大同火山群属于死火山群,经过长期的风化侵蚀,形成了如今这般独特的地貌。在实习过程中,我们运用所学的地质知识,对火山的喷发方式、火山口形状、成因、形成时间、喷发时间、类型等方面进行了深入探究。

就喷发方式而言,狼窝山呈现爆发相,金山则为溢流相,还有裂隙式喷发等不同类型。火山口形状也各具特色,狼窝山拥有阔火山口,呈马蹄状,而金山的火山口形状也有其独特之处。从成因来看,大同火山群与裂隙、断陷、正断层等地质构造密切相关。在形成时间上,我们通过对岩浆穿过地层的研究,判断其所处的地质时代。喷发时间上,据研究表明有三次重要的喷发阶段。在判断火山类型时,我们依据岩浆活动状况,确定大同火山群为死火山。

此外,我们还观察到了高温序列下形成的红色矿石,以及具有明显分层的岩石,一层黄一层黑,这些特征都为我们判断第四纪的火山喷发提供了重要依据。

继续攀登,终于抵达一处高地。站在这里俯瞰,脚下是连绵起伏的绿色田野,一条蜿蜒的公路穿梭其中,宛如一条灵动的丝带。远处的火山群在薄雾的笼罩下,更添几分神秘。大同火山群不仅具有极高的地质科研价值,其壮丽的景观也吸引着众多游客前来观赏。在这里,我们感受到了大自然的磅礴力量,也领略到了时间的伟大。

这次大同火山群野外实习,让我们收获满满。我们将所学的理论知识成功应用于实践,对火山地质有了更为直观和深入的认识。同时,也深刻体会到了地质学的魅力与奥秘。这段实习经历将成为我们专业学习道路上的宝贵财富,激励着我们在未来继续探索地球的奥秘,为地质科学的发展贡献自己的力量。

与休眠火山对望,同斑驳城墙对话

第一站 新广武城

6月6日中午10点,经过三小时的车程,我们终于到达了历史悠久的新广武城。首先映入眼帘的就是高大的榆树,它站在那里,像一位被遗忘的守将,斑驳的树皮如铠甲般层层剥落,露出岁月啃噬的伤痕。枝干虬曲,似挣扎的臂膀,又似凝固的闪电,在风中低诉着无人听懂的故事。风过时,老榆树沙沙作响。那声音不像新树般清脆,倒像一卷被虫蛀了的竹简,翻动时带着钝重的叹息。

新广武城原为正方形城池,现仅存东、西、北三面残墙,黄土夯筑外包青砖(砖石多被拆毁),残高8-10米,底宽5米。原设东、西、南三门(无北门,因军事防御需要),南门已毁,现存东门“拱极门”和西门“镇朔门”,门洞上方原有敌楼。站在新广武城的断壁残垣间,仍能感受到当年“风带边声入堞哀”的肃杀之气。这里没有精致的修复,却以最真实的沧桑,诉说着600年前铁马冰河的边关岁月。

在旧广武小学城西南的小院校院内(原佛殿庙),耸立着两珠巍峨挺拔的古柏树,距今已有近千年的历史。相传为北宋元丰年(公园1087年-1085年)栽植,明成历十二年就有三虎粗。两树相距4米,高约16.7米,雌柏周长3.2米,雄柏周长3.14米。在雌树的枝桠处,长有一棵形似蹲卧式狮子头的枸杞,形象逼真,堪称一奇。相传在1096年,一对少年男女自由相爱,为了爱情冲破世俗婚姻,以身殉情,而后化身为雌雄双柏。因而后人将双柏的枝条当作吉祥之物,象征爱情、平安、吉祥。

第二站大同火山群

下午3点,我们到达了大同火山群。狼窝山海拔1329米,名字听上去大家也许会觉得这座火山很凶险,不可亲近,然而它却是胸怀最宽广的一座火山,因为它是唯一座能够把车开进火山口的火山。当我们乘车从西边的缺口驶入狼窝山时,呈现在大家面前的是一个宽阔的盆地,这正是狼窝山的火山口。据测量,狼窝山火山口直径达500米,是火山口直径最大的一座,也是大同火山群中最为深邃的一座,山口深度平均达到30-50米。附近村庄的人说这里曾经确实有狼出没过,解放后才没有狼的影子,而且形状像窝棚,所以称之为狼窝山。

站在火山之巅,眼前是连绵起伏的山脉,脚下是辽阔的大地。火山群错落有致地分布在这片土地上,仿佛是大自然赋予我们的一幅美丽画卷。这里的景色仿佛融入了天地之间,令人心旷神怡。

曾经的火山喷发早已沉寂,但那些玄武岩的褶皱、豁口的裂痕,仍像一本摊开的地质史书,记录着远古的狂暴与如今的宁静。山顶的军事测绘标志和残破的金山寺遗址,又为这片土地添了几分人世的沧桑。离开时,回望这座沉睡的火山,忽然觉得它并非死去的风景,而是时间的雕塑,沉默,却充满力量。

我站在新广武城的残垣边远眺,风掠过耳畔,仿佛夹杂着金戈铁马的余音。大同火山群在夕阳下泛着暗金色的微光,像一群沉睡的巨兽。这一日,我触摸到了两种截然不同的时间刻度——火山以百万年计量的地质呼吸,与长城砖石间六百年的烽烟叹息。归途车上,指尖还残留着玄武岩的粗粝感,衣襟上沾着广武城榆树的叶香。突然觉得,这片土地最动人的从不是风景,而是它把洪荒之力与人间战火,都酿成了沉默的史诗。

第一章:晨曦启程——奔赴黄土与岩石的史诗

清晨7:30,地理系的师生们已集合完毕。夏日的晨光温柔地洒在每个人的背包和地质工具上,折射出微微的光晕。带队老师手持GPS和地质图,正在核对今天的考察路线。

“今天的任务是考察大同土林的劣地地貌和恒山悬空寺的地质基础,大家注意记录岩层特征和构造细节。”黄老师的声音沉稳有力,同学们纷纷点头,手中的笔记本和相机早已准备就绪。

8:00整,大巴缓缓驶出,向西北方向的大同市进发。车窗外的风景逐渐从城市的高楼过渡到广袤的农田,远处低矮的丘陵在晨雾中若隐若现。同学们有的翻阅着《中国黄土地貌》的文献,有的低声讨论着今天的考察重点,车厢里弥漫着兴奋与期待。

“你们看,那边的台地已经开始出现典型的黄土垂直节理!”一位同学指着窗外一片裸露的土坡说道。大家纷纷凑近车窗,观察着这一自然奇观。黄老师微笑着补充:“这就是我们常说的‘黄土直立性’,由于黄土富含钙质胶结物,在流水侵蚀下容易形成陡峭的崖壁。”

第二章:初遇土林——风与水的千年雕刻

9:30,车辆驶入大同土林景区。进入景区,迎面而来的是一片苍茫而壮观的土林群。

(1)初见震撼:大自然的鬼斧神工

土林,这片由风、雨、流水共同雕琢的奇特地貌,在阳光下呈现出金红、赭黄、灰白交错的色彩。高耸的土柱如古老的城堡废墟,层叠的沟壑像大地的皱纹,而蜿蜒的裂隙则仿佛在诉说着千万年的地质故事。

“太神奇了!”同学们惊叹道,手中的相机不停地按下快门。

(2)科学探索:土林的形成与演变

老师们带领大家深入土林内部,指着一处典型的侵蚀剖面讲解:

“大同土林属于典型的劣地地貌(Badland),主要由第四纪晚更新世的马兰黄土构成。它的形成经历了几个关键阶段:流水侵蚀,季节性暴雨形成地表径流,切割松软的黄土,形成初始沟谷。风力改造,西北风携带沙粒磨蚀岩壁,使土柱更加尖锐。重力崩塌,垂直节理发育的黄土在重力作用下发生坍塌,形成新的地貌形态。”同学们一边记录,一边仔细观察,感受着松脆的土质。

(3)生态与人文:土林的脆弱与保护

“由于黄土的抗侵蚀能力极弱,土林地貌正在以每年数厘米的速度后退。”老师神情凝重,“如果不加以保护,这片自然奇观可能在几百年后消失。”景区内的警示牌和围栏提醒着游客保持距离,而科研团队设置的监测点则记录着侵蚀速率的变化。这让我们深刻意识到,地理考察不仅是探索,更是对自然遗产的责任。

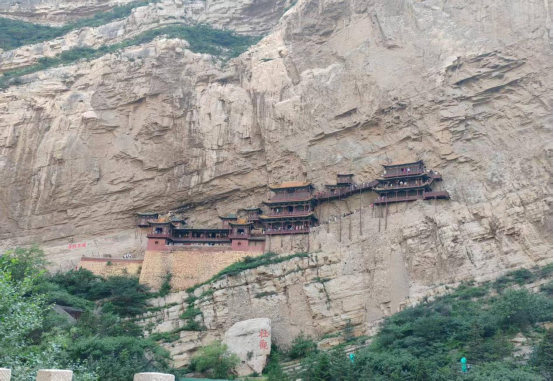

第三章:悬空寺探秘——绝壁上的建筑奇迹

下午14:30,考察队伍抵达恒山脚下。抬头望去,悬空寺如一只展翅的鹰,紧紧依附在近乎垂直的崖壁之上,令人不禁屏息。

(1)攀登之路:地质与人文的交融

沿着陡峭的石阶向上攀登,脚下的岩石逐渐从松散的沉积岩变为坚硬的石英砂岩。闫老师指着岩壁上的层理说道:“恒山属于太行山系,这里的岩层以古生代寒武纪—奥陶纪的砂岩和灰岩为主。悬空寺所在的翠屏峰,恰好位于一组垂直节理发育的坚硬砂岩带上,这为古人提供了天然的支撑结构。”

(2)悬空之谜:古人的智慧与地理选择

进入悬空寺内部,狭窄的走廊和悬挑的木结构让人步步惊心。王教授解释道:

“悬空寺的建造充分利用了力学平衡原理:地基仅靠27根横梁插入岩壁,深度不足1米,但借助山体的天然凹槽固定。采用‘半插飞梁’技术,使建筑重心向山体内倾斜,减少外悬部分的承重。位于山腰凹陷处,避免了山顶强风和山脚洪水的侵袭。”

同学们仔细观察着榫卯结构和岩壁的契合点,不禁感叹1500年前古人的地理洞察力与工程智慧。

(3)文化沉淀:佛、道、儒三教合一的圣地

悬空寺不仅是建筑奇迹,更是文化融合的象征。寺内同时供奉着释迦牟尼、老子和孔子,体现了北魏时期“三教合一”的思想。

“地理环境塑造了文化,而文化又反过来影响了人类对自然的利用。”李教授总结道,“悬空寺的存在,正是人与自然和谐共生的典范。”

第四章:归途回望——地质与心灵的共鸣

傍晚18:00,夕阳为恒山披上金色的余晖。回程的大巴上,同学们仍沉浸在今天的震撼与思考中。

“土林的脆弱让我意识到环境保护的紧迫性。”

“悬空寺的建造智慧,简直是古代‘地质工程学’的巅峰!”

“原来地理不仅仅是岩石和土壤,它还承载着人类文明的密码。”

今天我们不仅用眼睛观察了地貌,更用心感受到了地理学的魅力——它既是科学,也是哲学。”

第三天

时间:2025年7月9日

行程:宁武——大同

地点:广武古城、大同火山群

人员:2023级地理科学专业的学生、黄志刚老师、张慧琳老师、闫肖亚老师、晋子振老师。

内容:

7月9日早晨,我们离开宁武县芦芽山景区,向大同进发。阳光像是被打翻的金粉,慷慨地铺满了整个世界,天空蓝得像块刚洗过的丝绒,几缕白云懒洋洋地飘着,连风都带着暖意,拂过脸颊时像被羽毛轻轻搔过,路边的花草都仰着脸,叶片上的露珠闪着碎钻似的光。我们开启了今日的地理探索之旅。

第一站,我们抵达了朔州市的广武古城。据《辽史》记载,旧广武始建于辽、金时期,为雁门关前的防御据点,是我国现存最完整的辽代古城之一。今存完整城墙系明、清加修。在过去,广武古城作为一个重要的战略重镇,与广武长城相结合,见证了中国古代北方游牧民族与汉民族之间冲突又融合的历史进程,历来为兵家之争、短兵相接的战场。

第一站,我们抵达了朔州市的广武古城。据《辽史》记载,旧广武始建于辽、金时期,为雁门关前的防御据点,是我国现存最完整的辽代古城之一。今存完整城墙系明、清加修。在过去,广武古城作为一个重要的战略重镇,与广武长城相结合,见证了中国古代北方游牧民族与汉民族之间冲突又融合的历史进程,历来为兵家之争、短兵相接的战场。

在这里,黄志刚老师和张慧琳老师为我们讲解了广武古城在古代的战略地位以及长城上烽火台的作用,讲解了广武古城的历史变迁,并且讲述了从宁武到广武古城之间植被的变化以及变化的原因。

我们首先了解了广武古城的历史渊源,接下来进入广武古城,了解新广武古城的居民风貌,城中居住的大多数为老年人,年轻人居少;登上城墙,瞭望广武长城,目睹长城的雄伟风采,体悟其中的文化意蕴。

紧接着,我们坐上大巴车,继续向大同方向进发。在简单用完午餐之后,我们与当日下午共同奔赴了大同火山群,一个地质学科的天然实验室。大同火山群位于山西省大同市附近,由约30座第四纪火山锥组成,形成于更新世(约74万至10万年前),受汾渭地堑断裂控制,经历早期裂隙式喷发(形成玄武岩台地)和晚期中心式喷发(形成狼窝山、金山等火山锥),喷发以碱性玄武岩为主,约10万年前停止活动。其地貌保存较好,是研究板内火山作用与古环境的重要遗迹,现为休眠火山群。

紧接着,我们坐上大巴车,继续向大同方向进发。在简单用完午餐之后,我们与当日下午共同奔赴了大同火山群,一个地质学科的天然实验室。大同火山群位于山西省大同市附近,由约30座第四纪火山锥组成,形成于更新世(约74万至10万年前),受汾渭地堑断裂控制,经历早期裂隙式喷发(形成玄武岩台地)和晚期中心式喷发(形成狼窝山、金山等火山锥),喷发以碱性玄武岩为主,约10万年前停止活动。其地貌保存较好,是研究板内火山作用与古环境的重要遗迹,现为休眠火山群。

抵达大同火山群景区后,黄志刚老师简单为我们讲解了大同火山群的形成和发展,之后我们便攀登大同火山群之二——狼窝山与金山。

攀登狼窝山,我们可以看到遗留下来的破火山喷发口、各种岩浆岩以及各种关于火山知识的科普,登顶之时,我们一览狼窝山全貌,向四周蔓延的火山沟以及周围大大小小的火山锥,彷佛构成了一片山林,感叹大自然的风光。

从狼窝山下来后,我们又向金山进发。金山是一个典型的火山锥,它是溢流式岩浆的喷发所形成的。在这里,我们了解了岩浆的喷发序列、金山岩石的特征构造以及金山为什么是第四纪火山喷发所形成。

从金山下来,我们坐上大巴返回大同城区,在一个大雨连绵的夜晚继续探索着大同的文化与美食,感悟中国大同的文化底蕴。

野外实习报告汇总(第四天)

地点:大同土林——恒山悬空寺

实习内容:

大同土林形成过程

1.古湖沉积期:距今约300万年左右,受剧烈地壳运动影响,在山西大同与河北阳原县泥河湾之间形成了近万平方千米,由多条断裂控制的断陷盆地,即大同—泥河湾盆地,该盆地曾长期被水覆盖,形成大同—泥河湾古湖。古湖周围山体遭受风化剥蚀,泥沙、砾石被地表水流带到湖里,层层沉淀叠加,逐渐形成了数百米甚至上千米厚的泥沙层 。期间,华北地壳剧烈活动,全球气候频繁冷暖剧变,断裂和地下岩浆活动致使古湖中30 多个火山在几十万年里断续喷发,沉积到湖底的火山物质,再加上近十几万年间风力从西北携带的尘土参与,让大同—泥河湾盆地的沉积物变得异常复杂。

1.古湖沉积期:距今约300万年左右,受剧烈地壳运动影响,在山西大同与河北阳原县泥河湾之间形成了近万平方千米,由多条断裂控制的断陷盆地,即大同—泥河湾盆地,该盆地曾长期被水覆盖,形成大同—泥河湾古湖。古湖周围山体遭受风化剥蚀,泥沙、砾石被地表水流带到湖里,层层沉淀叠加,逐渐形成了数百米甚至上千米厚的泥沙层 。期间,华北地壳剧烈活动,全球气候频繁冷暖剧变,断裂和地下岩浆活动致使古湖中30 多个火山在几十万年里断续喷发,沉积到湖底的火山物质,再加上近十几万年间风力从西北携带的尘土参与,让大同—泥河湾盆地的沉积物变得异常复杂。

2.湖水消失与初步侵蚀期:大约两三万年前,受地壳运动和地表气候环境影响,古湖湖水突然消失,原本被湖水覆盖、数百米厚的松散沉积物还未固结成岩石,就迅速暴露在地表。失去湖水保护后,这些松散沉积物很快被地表流水打散,在平缓的湖底地形上形成了千沟万壑 ,地表径流开始塑造最初的土林雏形。

3.持续塑造期:随着时间推移,流水侵蚀、风化等外力作用持续对这些松散沉积物进行雕琢,逐渐形成了如今形态各异的土林景观。其中,风化作用中的盐化作用,也对土林的形成和演变起到了一定作用,并且土林受重力原因还会逐渐崩塌。

大同土林的土层特点

多层结构:从资料可知,土林的土层包含了泥沙层、火山碎屑等。泥沙层是古湖时期长期沉积形成;火山碎屑的存在证明了古湖存在期间有火山喷发活动,这些火山物质沉积到湖底,成为土层的一部分,使得土层结构和成分较为复杂。

多层结构:从资料可知,土林的土层包含了泥沙层、火山碎屑等。泥沙层是古湖时期长期沉积形成;火山碎屑的存在证明了古湖存在期间有火山喷发活动,这些火山物质沉积到湖底,成为土层的一部分,使得土层结构和成分较为复杂。

颜色变化:土层颜色呈现出逐渐变化的特点,从黑色土壤,逐渐变为发白(来自西北甘肃的白浆土),再逐渐发黄。这种颜色变化一方面反映了物质来源的不同,另一方面也反映了气候变化等因素对土壤的影响。

大同土林盐碱化问题

大同土林位于大同湖的最低点,地势较低可能导致地下水水位相对较高,在蒸发作用下,地下水中的盐分不断在地表积累,从而造成土地盐碱化。盐碱化使得树木生长不良,从侧面影响了土林地区的植被覆盖情况,进一步影响了土林周边的生态环境和外力作用的效果。例如,植被减少会使得土壤缺乏植被根系的固持,更易受到流水侵蚀和风化作用影响。

类似于黄土地貌的形成过程

类似于黄土地貌的形成过程

在此小山丘上,出现了黄土高原的由纹沟→细沟→切沟→冲沟→凹沟的地貌发育过程,沟中冲下来的沉积物形成坡积群→冲积扇,这和黄土高原地区外力作用塑造地形、搬运沉积物质的过程在原理上有相似性,都是流水等外力作用对地表物质进行侵蚀、搬运和堆积的结果。同时,还可以在其中看到水生物化石等,可以进一步证明土林的形成离不开湖相堆积。证明此地以前是一片古湖。

悬空寺所在的地质环境

悬空寺所在山体岩石多为沉积岩中的砂岩、页岩等。在地质历史时期,这些地区经过漫长的沉积作用,泥沙、碎屑等物质逐渐堆积,在一定的压力和胶结作用下固结成岩 。随后又经历了地壳运动,使得岩层发生褶皱、断裂等变形,形成如今看到的山体形态。

悬空寺屹立不倒的原因

地质构造稳定:悬空寺所在区域的地质构造相对稳定,较少受到强烈地震等大规模地质灾害的影响。虽然处于山区,但没有位于板块的强烈碰撞带等地质活动剧烈区域,降低了因剧烈地壳运动对建筑造成的破坏风险。

岩体特性:所在山体的岩石整体较为坚硬,能够承受一定的荷载。砂岩、页岩等沉积岩在长期地质作用下,具有一定的抗压强度,为悬空寺的修建提供了相对稳固的基础。

岩体特性:所在山体的岩石整体较为坚硬,能够承受一定的荷载。砂岩、页岩等沉积岩在长期地质作用下,具有一定的抗压强度,为悬空寺的修建提供了相对稳固的基础。

从人地协调观和地质学角度保护悬空寺的措施

人地协调观角度

旅游管理:合理控制游客数量,避免因游客过多对悬空寺造成过大的人为扰动,如踩踏、触摸等可能损坏建筑结构或表面装饰的行为。可以采用预约参观、分时段游览等方式,平衡旅游开发和文物保护的关系。

文化教育:加强对游客和当地居民的文化教育,提高人们对悬空寺历史文化价值和保护意义的认识,培养保护文物的意识,让人们在欣赏悬空寺之美的同时,自觉爱护这一珍贵的文化遗产。

社区参与:鼓励当地社区参与到悬空寺的保护工作中,让居民成为保护的重要力量,同时也能从保护工作中获得一定的经济和社会效益,实现保护与当地发展的良性互动。

地质学角度

地质监测:建立长期的地质监测系统,对悬空寺所在山体的地质状况进行实时监测,包括山体的变形、岩石的风化情况、地震活动等。通过先进的监测技术,如GPS监测、遥感监测、裂缝监测仪等,及时发现潜在的地质灾害隐患,提前采取应对措施。

风化防治:针对岩石的风化问题,采取必要的防护措施。例如,采用合适的防护材料对岩石表面进行覆盖或加固,减缓风化速度;同时,控制周边的环境因素,如避免不合理的工程活动导致地下水水位变化、减少空气污染对岩石的侵蚀等。

结构加固:定期对悬空寺的建筑结构进行检测和评估,根据检测结果对存在安全隐患的部分进行科学合理的加固。在加固过程中,遵循“修旧如旧”的原则,尽量使用传统的材料和工艺,保持建筑的原有风貌和历史价值。

晋公网安备 14090202000092号

晋公网安备 14090202000092号