2025年忻州师范学院人文地理与城乡规划专业实习特辑

第一天——吕梁市

时间:2025年7月7日

行程:忻州 吕梁(约2.5个小时车程)

行程:忻州 吕梁(约2.5个小时车程)

人员:2023级人文地理与城乡规划班级成员、杨凯老师、冯玉老师、罗正明老师、吴艳艳老师

日记内容:7月7日早晨6:30,晨光初破,大巴车驶过晒得发白的国道,将我们这一群怀抱地图与好奇的人文地理与城乡规划学子,载入了汾阳那交织着历史醇香与当代活力的肌理之中。此行目标明确——解码汾酒文化产业园的空间叙事,触摸贾家庄乡村振兴的生态脉搏。

第一站——杏花村,流淌千年的空间诗行

踏入汾酒文化产业园,浓郁酒香已非单纯嗅觉体验,瞬间成为理解这片土地文化地理的钥匙。我们的脚步首先停留在古老酿酒作坊群。低矮敦实的黄土建筑群落,窄巷交错如迷宫,石槽与木甑静默陈列,并非冰冷的展品,而是活态的空间坐标,无声诉说着传统产业与地理环境的深刻依存——优质水源、特有微生物环境、晋中独特的温带气候,共同锚定了这“酒都”不可复制的地理基因。

随后在汾酒博物馆,一条琥珀色的“酒河”光影在地面流淌,串联起北魏酿酒壁画、明清商号票据与现代化灌装线模型。玻璃展柜中封存的酒曲样本,揭示了微生物群落与汾河谷地气候、水文的共生关系——这是产业区位选择的天然答案。

接着,透过观光走廊的玻璃幕墙,蒸粮、发酵、蒸馏的工序在巨型不锈钢罐群中有序运转。导师点出关键布局:“生产区藏于绿荫深处,旅游区沿主干道展开——隔离与展示的平衡,恰是工业旅游规划的智慧。”流水线末端,定制酒瓶刻着游客姓名,印证了“酒旅融合”对消费链的延伸。

接着,透过观光走廊的玻璃幕墙,蒸粮、发酵、蒸馏的工序在巨型不锈钢罐群中有序运转。导师点出关键布局:“生产区藏于绿荫深处,旅游区沿主干道展开——隔离与展示的平衡,恰是工业旅游规划的智慧。”流水线末端,定制酒瓶刻着游客姓名,印证了“酒旅融合”对消费链的延伸。

最后,来到在沙盘模型前,规划师详解“一心两带三区”格局:以老作坊为文化核心,汾酒大道为文旅发展轴,分割出酿造生产区、文化体验区与生态休闲区。我猛然顿悟:所谓产业集聚效应,不仅是企业扎堆,更是历史文脉、生产功能与旅游服务在空间上的化学反应。

第二站:贾家庄——盐碱地上长出的生态奇迹

午后暑气蒸腾,踏入贾家庄文化生态旅游区,却如步入清凉绿洲。这里展示的是另一幅关于“人地关系”的和谐画卷——从“灰色”水泥厂到“绿色”生态村的华丽转身。曾经的工业印记被巧妙转化:废弃厂区骨骼上生长出创意十足的工业遗址公园,粗粝的混凝土框架与攀援的绿植形成刚柔并济的美学张力;高耸旧烟囱化身为守望田园的地标,俯瞰着脚下稻浪翻滚的生态农业观光园。这种“变废为宝”的空间实践,正是乡村产业生态化转型与空间功能创造性置换的典范。

盐碱地治理的生态密码

贾家庄展览馆的旧照片触目惊心:1950年代地表析出盐霜如雪。通过“挖沟排碱、秸秆还田、种植耐盐作物”的阶梯治理,盐碱地蜕变为千亩高产田。玉米田边竖立的传感器提醒我们:生态修复需科技与乡土智慧的共谋。

工业遗产的创意转生

旧水泥厂的生料库被改造为筒仓艺术酒店,破碎车间变身先锋书店。钢筋骨架上攀爬着凌霄花,锈蚀齿轮成为儿童乐园雕塑。老师强调:“工业遗产活化不是博物馆式封存,而是注入新业态——让废墟讲故事。”

乡村旅游的精准设计

在汾州文化馆的客流热力图上,红色区块聚焦于“马烽纪念馆-贾街小吃-种子影院”三角带。规划者坦言:“周中主攻研学团,周末吸引家庭游——客源市场分层运营是存活关键。”贾(gu)街石板路上,山西碗托与咖啡店比邻而居,传统与潮流的碰撞恰是乡村功能转型的缩影。

暮归:空间无言,心潮难平

归程,车窗外暮色四合,晋中平原的轮廓在余晖中渐次模糊。指尖仿佛仍残留着老作坊黄土墙的粗粝质感,鼻腔深处萦绕着新酒与陈醋交织的、属于这片土地的独特气息。今日所历,深刻烙印于心:

汾酒产业园启示我们:文化遗产的保护利用,亟需超越静态封存思维。其生命力在于以创新的空间叙事与现代产业、旅游体验深度耦合,让历史在当代场景中持续“发酵”,释放历久弥新的经济文化能量。

贾家庄昭示我们:乡村的振兴绝非推倒重来的“大建设”,其精髓在于对既有空间资源与生态本底的敏锐洞察与创造性转化。将产业遗存转化为文化资产,让生态优势成为发展底色,使原住民的乡愁与技艺得以安放并传承,这才是可持续的乡土复兴之路。

汾阳一日,如读一部立体的城乡发展启示录。它无声地诉说着:真正卓越的规划,其核心密码永远深藏在脚下的土地、弥漫在空气中的文化气息,以及生活于此的人们那饱含深情的眼眸之中——规划之道,当始于对大地脉络的敬畏,成于对人间烟火的温暖观照。暮色中回望,汾阳的灯火渐次亮起,那既是地理坐标的光点,亦是我们心中被点亮的、关于未来家园的理想星图。

感受城市发展脉搏,溯源广武历史文脉

行程总览

第二天:太原市规划展示馆→晋阳湖、晋阳里→广武古城

时间:2025年7月8号

行程:

第一站:太原市规划展示馆

7月8日早上,我校2023级人文地理与城乡规划的同学们在老师的带领下,从汾阳出发,一路满怀期待,奔赴太原市规划展示馆,开启了一场将理论与实践深度融合的专业实习之旅。

约上午10:20,师生们来到了太原市规划展示馆。展示馆以其独特主题——“融山贯水、汇古通今”,沿着过去、现在、未来的时间轴线,向大家全方位展示了太原的城市变迁与规划蓝图,与同学们在课堂所学,例如城乡空间结构、区域发展规划等核心知识高度契合。

在城建史展区,老照片和珍贵文物静静诉说着太原的古老故事,在历史的尘埃中,同学们看到了这座城市一路走来的沧桑与辉煌。仔细观察太原古城的选址与地形水系的关系,老照片里的街巷格局让“城市形态演变”有了具象的注解;而在现代规划区,“太忻一体化经济区”“国土空间总体规划”等展项前,大家围绕“区域协调发展”“开发边界划定”等专业问题与老师展开讨论,3D数字沙盘让“多中心组团式发展”的规划理念变得直观可感。

此次参观太原市规划展示馆,是野外实习的重要一站。同学们不仅对太原的城市规划和发展有了更深入的了解,还将理论知识与实际相结合,拓宽了视野。这次经历也让同学们意识到,城市的发展离不开科学规划和每个人的努力,激励着大家在今后的学习和生活中,更加关注城市发展,为城市的美好未来贡献自己的力量。

第二站:晋阳湖、晋阳里

晋阳湖位于山西省太原市晋源区,始建于1958年,最初是太原第一热电厂的冷却水库,2018年后转型为景观湖,如今是集生态、休闲、文旅于一体的景区。

到达晋阳湖亲水泊岸之后,在吴艳艳老师的讲解下,同学们除关注到晋阳湖的水域辽阔之外,更多地学会如何从人文、经济等专业的角度与所学知识相结合。

首先,通过观看西岸保存较好的太化遗址(白色的塔等),帮助同学们更好地从人文方面了解晋阳湖的前身(太原化工厂)。其次,通过对晋阳湖的水质、生态等方面的改善引起东岸住宅区、湖景房及周边交通设施等的兴建,进而与同学们在《经济地理学》课程中所学的“地价—地租”知识相结合,即区位(湖景、交通)决定地租梯度,越优区位地租越高;地价是地租的资本化,高房价即高地价的体现;土地用途依地租承受力布局,形成最优配置,让同学们受益匪浅。

.第三站:广武古城

在当天下午,老师、同学们便到达了旧广武古城遗址,杨凯老师从多个方面为同学们介绍了来此地进行野外实习的目的与原因。

首先,从地理位置讲,旧广武古城位于山西省山阴县广武镇,雁门关外勾注山下,东靠广武新城,西接辽代雁门关遗址。其次,从气候方面讲,它位于我国半湿润与半干旱气候的过渡地带,恰好处于农耕民族与游牧民族的自然分界线上。接着,从地形地貌方面看,旧广武古城地形险要,依山傍险,雄踞雁门关前,城外有广武汉墓群。从布局方面看,城呈矩形,设东、西、南三门,城墙砌砖石,保留马面、垛口等防御设施,城内“四街八巷”“丁字口”格局清晰。最后,从修建背景与原因来看,旧广武城是雁门关的山前防御据点,是中原政权对北方游牧民族入侵的防御要地,它雄踞关口,南接长城,对峙敌楼,进可攻退可守,是中国历史上汉民族与北方少数民族发生战争的重要据点,在军事防御上具有极其重要的地位,同时,对于维护中原地区的安全和稳定起着关键作用等,更好地帮助同学们了解到旧广武古城的历史与修建意义。

追踪土林侵蚀年轮,丈量悬空寺时空尺度

行程总览

第二天:大同土林→悬空寺

时间:2025年7月10号

行程:

第一站:大同土林——触摸地质奇景与人文脉络

初遇土林:奔赴地质奇旅

抵达目的地后,师生在大同土林景区导览标识前开展现场教学。冯玉老师系统讲解了土林所在区域从新近纪到第四纪的地层序列,内容涵盖地层沉积时代、土体物质组成及古环境演变分析。随后,晋子振老师讲述了大同一泥河湾盆地与周围主要地理单元关系图。深入土林沟壑途中,黄志刚老师结合实地情况,对不同土层的质地特征、堆积层理及垂向接触关系进行了详细讲解。

探寻土林奥秘:地质与岁月的对话

大同土林是第四纪沉积地层经流水侵蚀、风化作用形成的特殊地貌。雨水冲刷切割土层,软硬相间的土质让侵蚀程度不同,逐渐塑造出这般错落有致、奇幻多姿的景观。

人文交织:土林周边的故事学术研究与科普教育

众多地理、地质、考古等领域的专家学者来到大同土林进行学术研究,探究其形成过程、演化规律以及与之相关的历史文化信息。同时,当地也会利用土林开展科普教育活动,建设科普基地,通过展板、讲解、实地考察等方式,向公众普及地质地貌知识、当地的历史文化,让人们在了解自然科学的同时,也能感受到大同土林所蕴含的深厚人文底蕴。

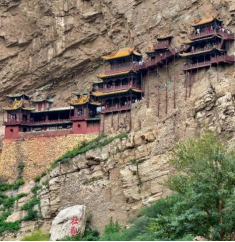

第二站:悬空寺——千年古建闪耀世界文化遗产之光

建筑特色:悬崖之上的力学奇迹

悬空寺的建筑特色堪称中国古代建筑智慧的典范。寺院依附恒山翠屏峰陡峭崖壁而建,40余间殿阁错落分布,形成紧凑有序的空中格局,远观如悬于峭壁的楼阁,兼具惊险与精巧。其核心建筑技艺在于“半插飞梁为基”——将横梁深入崖壁内部作为基础,同时借助岩石暗托建筑主体,使梁柱、廊栏相互连接成上下一体的稳定结构,完美平衡了建筑自重与山体承重的关系。此外,建筑风格融合佛教、道教、儒家三教元素,殿内雕塑与壁画既显宗教特色,又体现出古代多元文化和谐共生的特点。

自然条件:选址背后的地理逻辑

自然条件:选址背后的地理逻辑

(一)地质地貌奠定基础

在黄志刚老师的讲解下,同学们了解到,悬空寺所在的翠屏峰以石灰岩为主,岩石质地坚硬、抗压性强,为建筑提供了稳固的“天然地基”。陡峭崖壁的凹陷处能遮挡阳光直射和雨水冲刷,延缓建筑材料老化;山体的稳定性则降低了地震等地质灾害的直接破坏,成为古建留存千年的地质保障。

(二)河流与水文的双重影响

附近的唐峪河(桑干河支流)在历史上发挥了关键作用:一方面为施工提供水源,满足工匠生活及建筑材料加工需求;另一方面,河流形成的河谷地带是南北交通要道,便于物资运输,为寺院建造与维护提供便利。同时,因区域夏季降水集中,悬空寺选址高于洪水位的崖壁,巧妙避开河谷底部的洪水威胁,尽显古人对水文环境的精准把握。

(三)人工水文设施的辅助作用

虽周边无大型水库,但区域内小型水利设施通过调节地表径流,减少了水土流失对山体稳定性的破坏,间接为悬空寺周边地质环境提供了保护。

晋公网安备 14090202000092号

晋公网安备 14090202000092号