野外实习是地理学专业教学中至关重要的实践环节。它超越了课堂理论的藩篱,将我们带至鲜活而复杂的自然现场。本实习旨在通过系统地实地观察、样本采集、数据测量与分析,引导学生将书本知识与野外现象建立起深刻而直观的联系。

一:天池湖泊群

本次实习于宁武县天池湖泊群(15个高山湖泊组成,海拔1771米)开展,旨在探究冰川与构造作用对湖泊形成的影响,分析水文特征及生态关联。通过勘察湖泊分布、采集水样、调查周边植被,发现其为构造-冰川湖,补给依赖降水与地下水,水质受人类活动轻微影响,周边植被对水土保持作用显著,是研究华北高山湖泊生态的重要样本。

二:宁武万年冰洞

实习地点为宁武万年冰洞(海拔2300米,洞内常年-4℃至-10℃),聚焦冰洞成因与微气候机制。实地观察石灰岩裂隙构造,测量洞内温湿度并对比洞外数据,发现其形成与冰川遗存冰体、特殊岩层保温及冷空气堆积相关,冰体形态记录了古气候变迁,需关注旅游开发对冰体保存的影响。

三:悬空村

在宁武悬空村(建於2300米悬崖,木柱支撑)的实习,旨在分析人地适应机制。勘察发现,村落依托涔山峡谷的避风与防御优势,木构建筑适应悬崖地形与气候;传统生计依赖周边林草资源,体现了人类对山地环境的利用智慧,未来需平衡保护与旅游开发。

四:支锅石

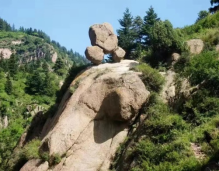

支锅石(直径3米、高6米,"三足鼎立"状)实习聚焦其地质成因。鉴定为奥陶纪石灰岩,经观察风化痕迹与岩体平衡,推断其为古冰川或崩塌残留体,因差异风化形成"三足"支撑,是构造与风化作用塑造特殊地貌的典型案例,为区域地貌演化研究提供实证。

五:总结

本次地理系在宁武地区开展的天池湖泊群、万年冰洞、悬空村、支锅石野外实习,覆盖了水体、洞穴、人文聚落、特殊地貌等多元地理要素。

天池湖泊群实习揭示了高山冰川-构造湖泊的成因与生态关联,展现了自然地理要素的协同作用;万年冰洞探究了特殊地质构造与微气候对冰体保存的影响,为古气候研究提供线索;悬空村体现了人类对陡峭山地环境的适应智慧,反映人地互动的可持续性问题;支锅石则是差异风化与构造作用塑造独特地貌的典型,印证了外力作用对地表形态的塑造。

整体实习将地质、水文、生态、人文等地理知识与实地场景结合,帮助学生深化了对区域自然与人文地理特征的理解,提升了综合分析与实践能力。

芦芽山天池湖泊群-冰洞-悬空村

风携着山野的呼唤,地理系大二的我们,踏上芦芽山实习之旅,在天池、冰洞与悬空村的经纬间,解码自然的地理密码。

天池:湖泊地貌的诗意注脚

芦芽山天池,宛如大地遗落的明镜,镶嵌在晋北山峦间。抵达湖畔,同学们迅速进入“地理人”模式。俯身观察,湖水与周边地层的褶皱、断层暗自呼应,这是千万年地质运动写下的注脚。老师引导大家分析水源补给,雨水、地下水如何在喀斯特裂隙里穿梭,最终汇聚成这一汪碧波?测量湖水深度、采集水样时,我们仿佛触碰到气候与水文的对话——蒸发量与降水量的博弈,塑造着天池的涨落,也维系着周边湿地生态的脉搏。

冰洞:喀斯特地貌的冰冻奇迹

冰洞:喀斯特地貌的冰冻奇迹

踏入冰洞,像是闯入另一个时空。零下的低温里,冰柱如钟乳石般垂挂,却又凝固着流动的光。这是喀斯特地貌的奇妙变体,水滴经年累月的侵蚀,在岩层间凿出通道,而特殊的地形封闭性,让冷空气滞留,成就了这处万年冰冻秘境。同学们捧着地质锤,对照实习手册记录岩层纹理,讨论冰洞成因:岩层的透水性、地形的封闭度,还有区域气候的协同作用,共同编织出这缕“冰冻的时光”。每一次呵出的白气,都在见证水与温度的地质魔法。

悬空村:人文与自然的地理共生

悬空村:人文与自然的地理共生

风雨中抵达悬空村,石屋如燕巢栖于崖壁,木柱支撑着岁月的重量。这里是人文地理的鲜活样本——建筑顺应等高线,借山体坡度悬空而建,既避开水患,又利用了崖壁的遮挡。同学们穿梭石巷,观察石墙的风化纹理,测量植被与建筑的间距,分析村落对山地生态的适应:屋顶的柴草垛,是对山区薪柴资源的利用;院角的梯田,呼应着垂直地带性的耕作智慧。当炊烟与云雾缠绕,我们读懂了“地理”二字里,人文与自然共生的温度。

结语:以脚步丈量,让知识生长

一天行程终了,山风掀动实习笔记,字迹里藏着天池的涟漪、冰洞的寒气,还有悬空村石墙上的斑驳阳光。地理人的实习,是用脚步丈量经纬,让课本里的“喀斯特”“垂直地带性”活起来。期待往后几日,继续在芦芽山的褶皱里,挖掘自然的诗意,让知识在山野间,真正“落地生根” 。

探秘芦芽山的地质奇观

在地理学的学习中,理论与实践的结合至关重要。地理系的同学们踏上了芦芽山野外实习之旅,在这片充满自然奥秘的土地上,开启一场探索地质奇观的征程。芦芽山地区独特的地质构造和丰富的地理现象,为同学们提供了一个天然的地理课堂。

芦芽山天池湖泊群:

芦芽山天池湖泊群:

上午,同学们来到了芦芽山天池湖泊群,这是华北唯一的高山内流湖群,在黄土高原上独树一帜。天池湖群包括天池、元池等多个高山湖,天池最大,也称马营海 ,其形成于第四冰川期,是桑干河的发源地。站在湖畔,同学们感受到高山湖泊的宁静与壮美,也思考着湖泊形成与地质构造、气候变迁的关系。

上午,同学们来到了芦芽山天池湖泊群,这是华北唯一的高山内流湖群,在黄土高原上独树一帜。天池湖群包括天池、元池等多个高山湖,天池最大,也称马营海 ,其形成于第四冰川期,是桑干河的发源地。站在湖畔,同学们感受到高山湖泊的宁静与壮美,也思考着湖泊形成与地质构造、气候变迁的关系。

宁武万年冰洞:

接着,大家来到了宁武万年冰洞,这无疑是此次实习的一大亮点。冰洞形成于新生代第四纪冰川期,距今约三百万年 ,是世界中纬度中山地区最大的冰洞。踏入冰洞,仿佛进入了一个晶莹的童话世界,冰柱、冰石笋、冰钟乳石等形态各异的冰体琳琅满目。冰洞的神奇之处不仅在于

接着,大家来到了宁武万年冰洞,这无疑是此次实习的一大亮点。冰洞形成于新生代第四纪冰川期,距今约三百万年 ,是世界中纬度中山地区最大的冰洞。踏入冰洞,仿佛进入了一个晶莹的童话世界,冰柱、冰石笋、冰钟乳石等形态各异的冰体琳琅满目。冰洞的神奇之处不仅在于 其美丽的景观,更在于它在并不具备结冰环境的山西省,却能一年四季冰柱不化,洞内温度常年保持在零下,这种独特的现象引发了同学们对冰洞形成机制的热烈讨论。

其美丽的景观,更在于它在并不具备结冰环境的山西省,却能一年四季冰柱不化,洞内温度常年保持在零下,这种独特的现象引发了同学们对冰洞形成机制的热烈讨论。

悬空村:

悬空村:

午后,悬空村的独特地貌让同学们大开眼界。村子位于管涔山深处,房屋都建在百米高的悬崖绝壁上,街道是立木支撑、圆木铺架的“栈道”,仿佛空中楼阁 。在这里,同学们不仅欣赏到了独特的建筑景观,还深入了解了当地居民与自然和谐共生的生活方式,体会到地形地貌对人类聚落形态和生活的深远影响。

午后,悬空村的独特地貌让同学们大开眼界。村子位于管涔山深处,房屋都建在百米高的悬崖绝壁上,街道是立木支撑、圆木铺架的“栈道”,仿佛空中楼阁 。在这里,同学们不仅欣赏到了独特的建筑景观,还深入了解了当地居民与自然和谐共生的生活方式,体会到地形地貌对人类聚落形态和生活的深远影响。

支锅石:

支锅石:

最后一站是支锅石,这一自然形成的奇特景观由三块石头组成,形成品字形结构,两块较小的石头支撑起一块较大的石头,总高度超过两米 ,历经数千年风雨侵蚀,仍然稳固地矗立在约40度斜坡上。同学们围绕支锅石的形成原理展开探讨,感受大自然的鬼斧神工与力学的奇妙结合。

Day1的实习,同学们亲眼目睹了芦芽山多样的地理景观,从高山湖泊到神秘冰洞,从悬崖古村到奇特怪石,每一处景观都承载着丰富的地理信息。这不仅加深了同学们对课堂所学地理知识的理解,更激发了大家对地理科学的热爱与探索精神。在未来的学习中,相信同学们会带着这份对大自然的敬畏和好奇,继续在地理的知识海洋中遨游。

踏访马仑与芦芽:解码自然的地理课堂

地理的奥秘,藏于山川褶皱;学识的进阶,始于脚步丈量。2025年盛夏,地理系学子奔赴芦芽山,在晋北的天地间开启野外实习之旅,以双眼为尺、双脚为笔,书写自然与人文交织的地理答卷。

踏入山林,笔直的针叶林诉说垂直地带性的奥秘。随海拔攀升,热量与水分递变,催生出“阔叶林—针叶林—草甸”的植被更替,每一层林木都是气候与土壤的“生态指纹”。再上一步,便进入了马仑草原的风景线内。

马仑草原:亚高山草甸的生态絮语

马仑草原,悬于晋北高原的“空中绿毯”,以 亚高山草甸 的独特肌理,向学子展露生态密码。站在草甸之上,视野随缓丘延展:夏季多雨滋养的草株繁茂如织,耐寒的针茅、嵩草铺满大地,构成“林地—灌丛—草甸”的垂直过渡带。地理视角下,这不仅是视觉的震撼,更是 气候与地形协同作用 的标本——高海拔带来的温凉气候,限制了乔木生长,却孕育出草本群落的繁茂生机。

马仑草原,悬于晋北高原的“空中绿毯”,以 亚高山草甸 的独特肌理,向学子展露生态密码。站在草甸之上,视野随缓丘延展:夏季多雨滋养的草株繁茂如织,耐寒的针茅、嵩草铺满大地,构成“林地—灌丛—草甸”的垂直过渡带。地理视角下,这不仅是视觉的震撼,更是 气候与地形协同作用 的标本——高海拔带来的温凉气候,限制了乔木生长,却孕育出草本群落的繁茂生机。

汾河源头:地质与生态的立体史诗

汾河源头:地质与生态的立体史诗

如果说马伦草原是平铺的生态长卷,汾河源头则是一部立体的地理典籍。在地质层面,芦芽山的褶皱山峦藏着亿万年演化密码:古老岩石的纹理、山体的断裂与隆起,无声记录板块运动的力量,为汾河源源送水。水源山顶的建筑更添意趣——自然地貌与人文建筑的融合,让学子思考“地景如何塑造文化,文化又如何反哺地景”的辩证关系。

徒步途中,草甸与森林的过渡带宛如天然实验室:孤立树木如何在草甸扎根?微地形、水分如何影响植物分布?这些现场观察,将课本理论转化为具象思考,让“地理规律”不再抽象。

实习:在天地间生长的认知

野外实习,是地理人特有的 “知行合一”。在芦芽山景区,学子们不再是知识的旁观者:他们丈量草甸坡度,分析土壤剖面,记录动植物分布;在云雾中观察气候对景观的晕染,在牛群旁探究生态链的运转……

这些经历,让“地形、气候、生物、人文”不再是割裂的概念,而是交织成 动态的地理网络。当快门定格草原的辽阔、森林的深邃、牛犊的憨态,更定格了地理人对自然的敬畏——原来,课本上的“垂直地带性”是草甸到森林的渐变,“生态平衡”是牛群与草株的共生,“人地关系”是村落与山峦的依偎。

从草原到河源,解锁自然与水脉的密码

地理系野外实习的第二天,旅程继续延伸。如果说第一天的行程是地质奇观的集中展现,那么第二天我们将从广袤草原走进水脉之源,在自然生态与水文地理的交织中,深化对地理系统的理解。

马伦草原:

上午,同学们首先抵达芦芽山景区的马伦草原。这片亚高山草甸海拔约2700米,是华北地区罕见的高原草原景观。草原上,耐寒的莎草、嵩草等草本植物构成了密集的植被覆盖,随地形起伏形成连绵的绿色波浪。在这里,大家重点观察了高山草甸的垂直地带性特征——随着海拔升高,植被类型从森林过渡到草原的渐变过程,直观理解了“海拔每升高100米,气温下降约0.6℃”对植物分布的影响。草原周边的冰川遗迹(如古冰碛物),也让同学们联想到第四纪冰川活动对地形塑造的深远作用。

上午,同学们首先抵达芦芽山景区的马伦草原。这片亚高山草甸海拔约2700米,是华北地区罕见的高原草原景观。草原上,耐寒的莎草、嵩草等草本植物构成了密集的植被覆盖,随地形起伏形成连绵的绿色波浪。在这里,大家重点观察了高山草甸的垂直地带性特征——随着海拔升高,植被类型从森林过渡到草原的渐变过程,直观理解了“海拔每升高100米,气温下降约0.6℃”对植物分布的影响。草原周边的冰川遗迹(如古冰碛物),也让同学们联想到第四纪冰川活动对地形塑造的深远作用。

汾河源头:

午后,行程转向汾河源头。作为黄河第二大支流、山西的“母亲河”,汾河的源头隐藏在管涔山深处,一股清泉从岩石缝隙中涌出,汇聚成溪,最终滋养了千里晋地。站在源头标志性的“汾源灵沼”旁,同学们观察到这里的水文特征:源头区地势高、坡度大,水流湍急,携带的泥沙量较少,水质清澈。大家结合课堂所学的“流域”概念,分析了源头生态保护对整个汾河流域水文状况、沿岸农业生产乃至城市发展的重要性——源头的植被覆盖、水土保持状况,直接影响着下游的水量稳定与水质安全。

午后,行程转向汾河源头。作为黄河第二大支流、山西的“母亲河”,汾河的源头隐藏在管涔山深处,一股清泉从岩石缝隙中涌出,汇聚成溪,最终滋养了千里晋地。站在源头标志性的“汾源灵沼”旁,同学们观察到这里的水文特征:源头区地势高、坡度大,水流湍急,携带的泥沙量较少,水质清澈。大家结合课堂所学的“流域”概念,分析了源头生态保护对整个汾河流域水文状况、沿岸农业生产乃至城市发展的重要性——源头的植被覆盖、水土保持状况,直接影响着下游的水量稳定与水质安全。

Day2的实习在对草原生态与河源水文的探索中落下帷幕。从马伦草原的植被与地形关系,到汾河源头的水循环与流域意义,同学们不仅看到了自然景观的多样,更读懂了地理要素间相互依存的“系统密码”。两天的芦芽山之行,让课本上的“地质构造”“垂直地带性”“水文循环”等概念变得鲜活可触。带着这份实地探索的收获,地理系的同学们将继续以好奇为笔,以实践为纸,书写对地球家园的更深理解。

晋公网安备 14090202000092号

晋公网安备 14090202000092号